自己啓発として低コストで誰でも手軽にできる「読書」

「成功するビジネスマンの多くは読書家である」と書かれている本もあります。

本当に成功している経営者は、みな読書家です。~(中略)~練習しない一流のスポーツ選手がいないように、読書をしない一流のビジネスパーソンもまた存在しないのです。

『レバレッジ・リーディング』本田直之

読書はビジネススキル向上のためでなくても役立つことは周知の事実かと思います。

ストレス軽減にもつながります!

心配事があれば、その対処法について書かれた本を一冊買ってきて読めばいい。「言語情報」によって不安は軽減し、「解決法を知る」ことでストレスも軽減するのです。

『読んだら忘れない読書術』樺沢紫苑

仕事だけではなく、私生活の解決策にもなると考えている方も多いです!

よっしゃ!いろんな本を読むぞー!

と、勇み足で読書をしていたところ、私はある問題に突き当たりました。

そう、『読んだ本の内容を覚えていない』です。。。

そこでまずは読書術に関する本を読み、学んだ内容をすぐ実践していきました。

ブログを書いているのもその一環になります。

この記事では、自分のスキルを高めるため「これから読書を習慣にしていこう!」という方に向けて、おすすめの読書術の本を紹介します。

本記事の内容

本記事では以下のことを説明します。

- 読んだ5冊の読書術本の紹介

- 読書のインプットを上げるために1冊だけ読むならこの本!

- ベストセラー読書術本の共通項から学ぶエッセンス

どれもおすすめ!読んだ5冊の読書術本の紹介

私が読んだ5冊の読書術本を紹介していきます。

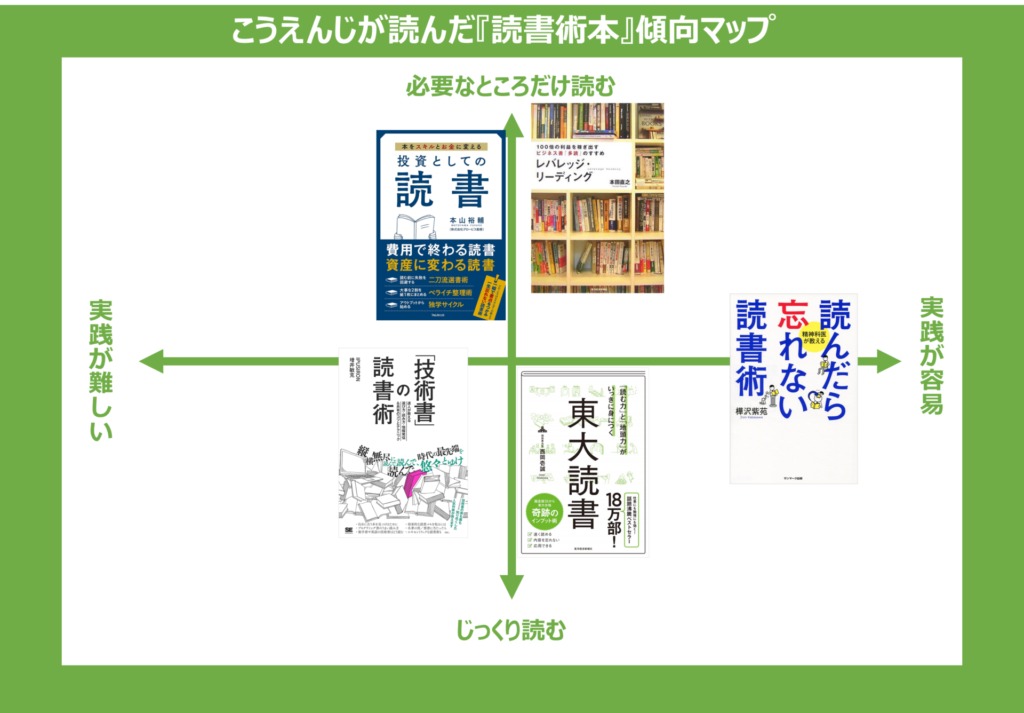

この5冊の中でも、それぞれ特徴があり傾向もありました!以下にまとめます。

読書家である著者たちは様々な読書術をお持ちで、私が「実践しやすそう!」と思ったものから、「少し自分には合わないかな~」と思ったものまでありました。

また、本の必要なところ2割だけを読む読書術や、本の記載に質問をしながらじっくり読む「質問読み」など読み飛ばし派か、深く読む派でも傾向が分かれました!

それぞれの特徴について、紹介しています。

『読んだら忘れない読書術』 樺沢紫苑 サンマーク出版

ベストセラー「アウトプット大全」の著者で、精神科医である樺沢氏の読書術本。

本書は読書のメリットから解説が始まり、著者の読書術のキーワードである「アウトプット」と「スキマ時間」を中心とした方法が載っています。

特に精神科医の著者ならではの切り口で解説した「5分・5分読書術」が印象的でした。

「5分・5分読書術」とは、スキマ時間の15分で、集中力が作業の初めと終わりに特に強くなる現象を活用した読書術です。

何かの作業を行う場合、その集中力は、初めと終わりで特に津ようくなることが知られています。心理学では、この現象をそれぞれ「初頭努力」「終末努力」と呼ばれます。

読んだら忘れない読書術

60分間続けて読書をするより、15分のスキマ時間読書を4回する方が定着率がいいということですね!

制限時間があることで、より集中力が上がり、記憶に残りやすい読書ができる。

スキマ時間を使った読書術は実践しやすく、お風呂が沸くまで、レンジでおかずが温まるまでなど読書をする習慣が身に付きました!

レバレッジ・リーディング 本田直之 東洋経済新報社

『レバレッジ・リーディング』とは、日本の実業家、本田直之氏による、バリバリ利益を出すための読書の活用方法について解説している本です。

本書の内容は読書家向けではなく、読書でビジネスを成功させたい人に向けた「多読」を意識した読書術になっています。

多くの本を読むために、インプットの時間を短縮する読書術で、「自分の目的に合った部分を集中的に読み、それ以外は読まない」という方法です。

ただ読み飛ばすのではなく、目次を見て、自分の目的に合った章から知りたいところだけを読むことがポイント!

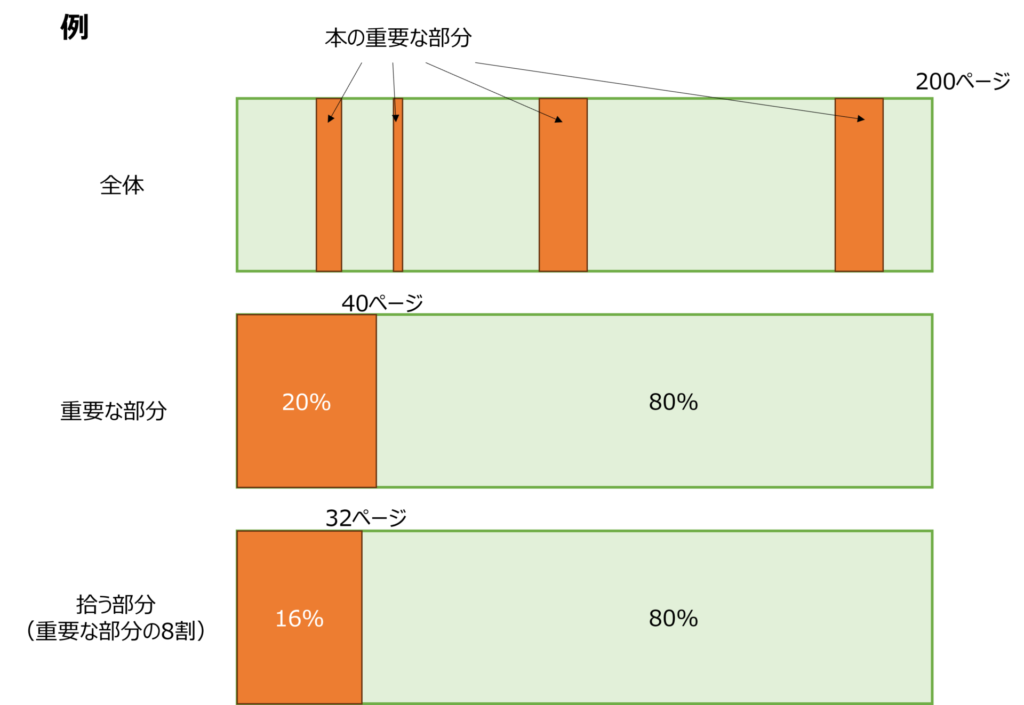

「本当にそんな読み方で大丈夫?」と思われる方もいらっしゃるとは思いますが、著者は根拠を元にこの読書術を紹介しています。

それは80:20の法則(パレートの法則)と呼ばれる、「全体の2割が成果の8割を担っている」という法則から、読書にも同じことが言えると著者は解説しています。

つまり、

「本の大事なところをピックアップして2割読めば、8割の内容が理解できる」

ということになります。

著者はさらに重要な部分の8割を実践すればいいと説明しています。

読書にかける時間を抑えて最大限の成果(=他人の成功体験・ノウハウ)を得るための読書術

それがレバレッジ・リーディングです!

余計なところをいかに読まず、今自分に必要な知識にフォーカスするところが特徴ですね!

『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書』 西岡壱誠 東洋経済新報社

『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書』とは、現役東大生の西岡壱誠氏が編み出した読書術を解説した書籍です。以降、『東大読書』と記載します。

本書は、メインとなる「読み込む力」を身につけるため、小手先のテクニックではなく、本を読むときのルーティンにフォーカスしています。

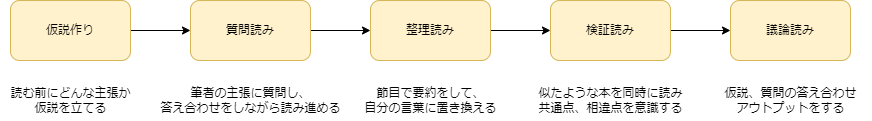

そのルーティンをまとめると以下の点です。

- 本を読む前にこの本がどんな主張をしているのか「仮説を立てる」(仮説作り)

- 本の内容について「質問をする」(質問読み)

- 読み進めながら本を「要約する」(整理読み)

- 同じ分野の似たような本を「同時に読む」(検証読み)

- 読んだ後は「アウトプットする」(議論読み)

本書は、本を読むときのルール、習慣を提案しています。

この基本的な考え方を元に、具体的に何をすればよいのか解説していく流れになっております。

また、本書のキーワードのひとつが「能動的」です。

いずれの項目も「能動的」に読書するための方法で、ただ読んでしまうことを回避するような体系になっています。

『読者はこの方法を実践し慣れてくることで、読解力と地頭力を身につけ、「難しくて読めない!」、「読んだ内容をすぐ忘れてしまう!」、「読んだのに身にならない!」と嘆くことはなくなる』と著者は解説しています。

上記のように部分的な小手先のテクニックではなく、これを実践すればOK!というパッケージで提案されている点で、「読んだ本の内容をしっかり身につけたい」と思う人におすすめできる本だと考えています。

いきなり全部を実践するのは難しいので、できるところから始めるといいかもしれません!

『「技術書」の読書術 達人が教える選び方・読み方・情報発信&共有のコツとテクニック』 IPUSIRON, 増井敏克 翔泳社

プログラミングの本を多数出版している二人の著者による「技術書」の読書術について解説した本です。

こちらはITエンジニアを想定して書かれていますが、工学系の知識をお持ちである方であれば十分役立つ選書、読書のノウハウが知ることができます。

一般的なビジネス書とは異なり、技術書は専門的な内容が多いため、自分に合った本を選び、しっかり読んだ内容を身につけることは難しく、一工夫必要になります。

私も技術書を読みますが、読む時間はかかるし、難しくて挫折しそうになるし、自分の力になっているかわからないことが多かったです。

本書の特に良い部分が『選書術』に関する内容です。

本書の提案する選書方法の中で、私が重要かつ実践が簡単だと思った手法を2点挙げます。

- 自分のスキルに合った本を見極める

- 本の種類別に考える選び方~技術書の種類を知る~

前者の自分のスキルに合った本の選び方として、本を手に取ったら、まずは冒頭にある「はじめに」や「まえがき」をチェックすることを薦めています。

この項目には著者が「どんな人に読んでほしいか」、「読んだ後、読者にどうなっていて欲しいのか」と想いが込められています。

ここを読めば、自分が著者の想定するターゲットなのか判断することができます!

簡単なことなので、誰でも実践できるいい方法かと思います。

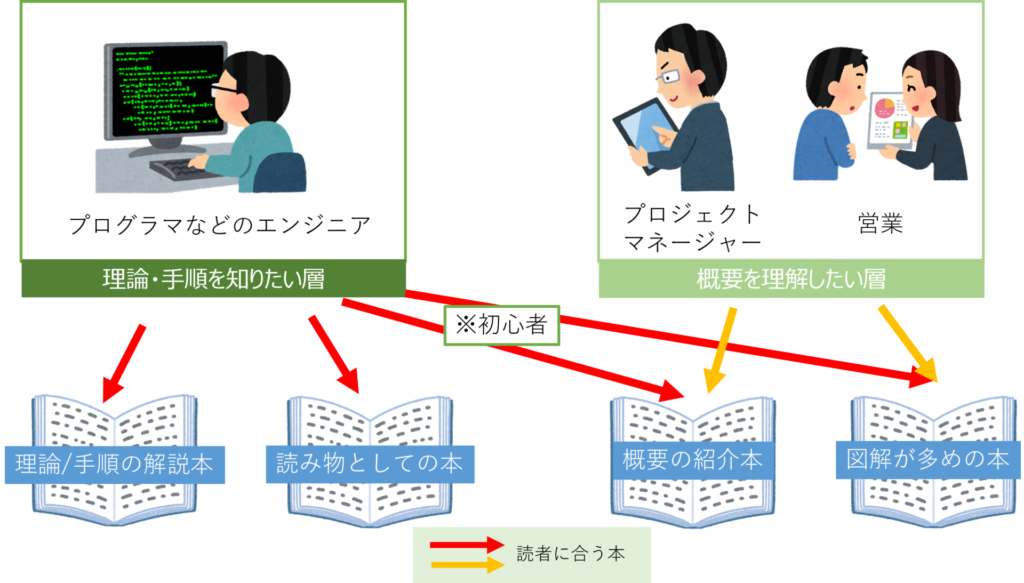

後者の『本の種類別に考える選び方』では、本を選ぶ際に、技術書の種類があることをあらかじめ頭に入れておくと、その本のターゲットがどこなのかわかりやすくなります。

仕事としてがっつり勉強する必要がある人にとって、理論や手順を解説する本が有用です。

一方で、技術者と一緒に仕事を進めるうえで前提知識を身につけておきたいビジネスマンやプロジェクトマネージャーには、概要を紹介する本や図解が中心の本が有用になります。

このように手に取った本の種類が何なのか把握しておくと、より自分の目的に合った本が選べるといえるでしょう。

読書の効率を上げる = 自分に合う本を選ぶ + 身に付く本の読み方をする ということがわかります!

『投資としての読書』 本山裕輔 フォレスト出版

コンサル業界で揉まれた著者が、定時で帰るために「時間をかけずに身になる読書」をするために実践している読書術を解説しています。

本書の特徴は「独学の手順と選書の大切さの解説に重点を置いている」点です。

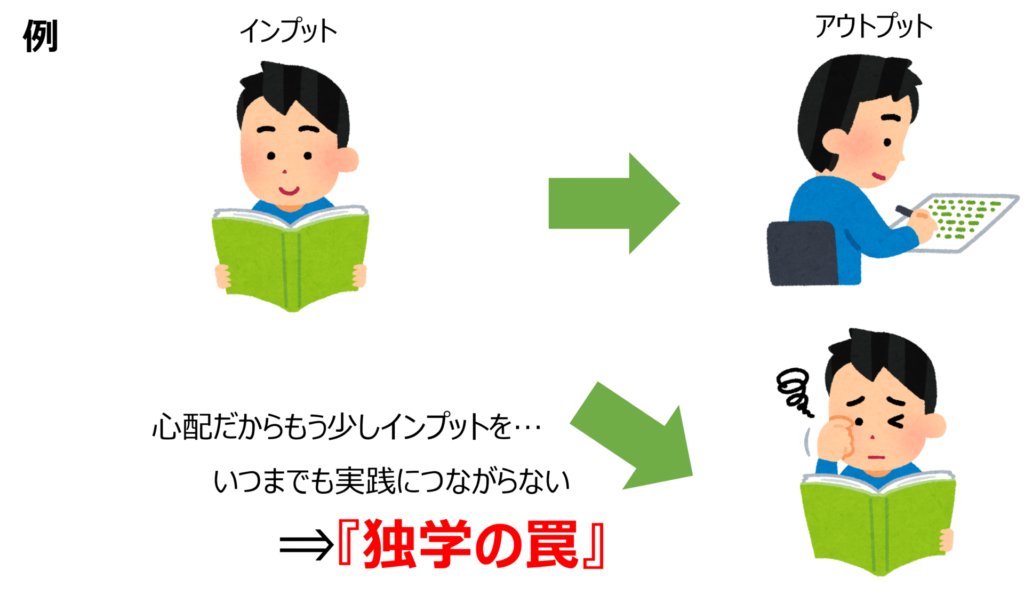

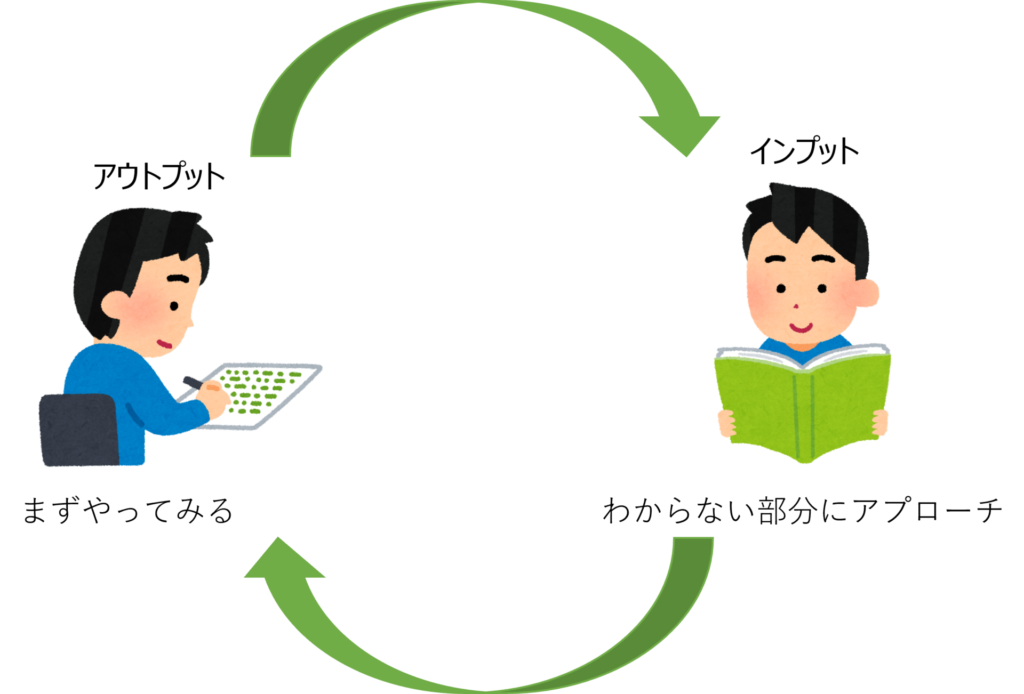

私が一番この本を読んでよかったなと思ったところは「アウトプット⇒インプットの順で読書をする」方法について解説されている部分になります。

他の読書術本ではアウトプットの重要性について説かれていますが、どれも「読書でインプットしてからアウトプットする」前提でした。

本書の著者はこの手順に「いつまでもアウトプットを始められない『独学の罠』に引っかかってしまう人が多い」と解説しています。

本書では「アウトプットして問題にぶつかって解決方法を探している状態で本を読む」ことを薦めています!

その方が身に入ることは誰しも共感できますが、何もわからない状態からアウトプットするのはやっぱり難しいですよね!

「最低1冊読んだらアウトプットする」という自分ルールをもって、『独学の罠』に注意することが大事なのかなと思いました!

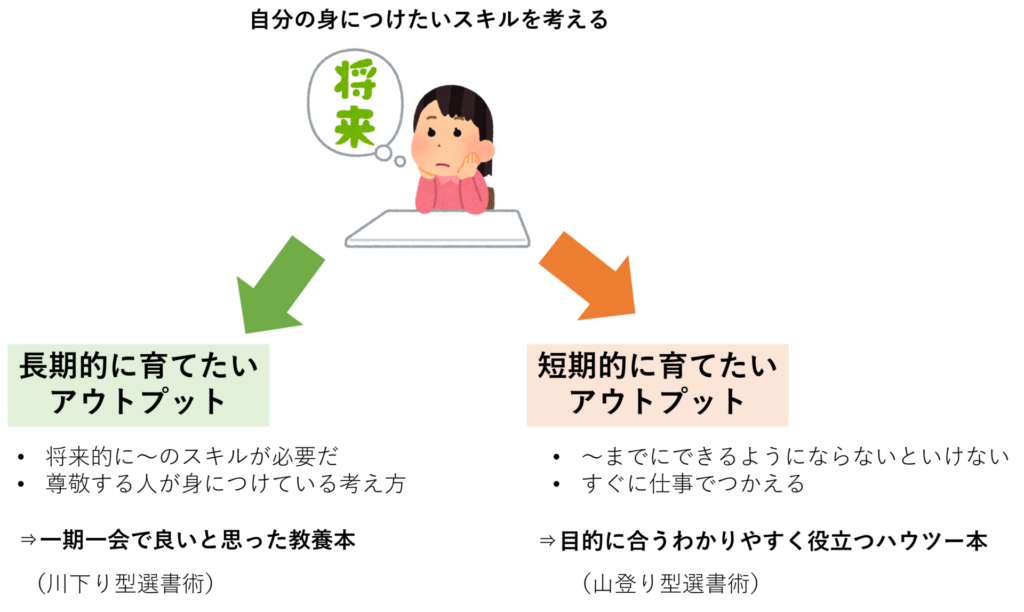

また、本書の特徴のもう一つとして、選書を重要視しており、『二刀流選書術』という方法を提案しています。

自分の向上させたいスキルを整理し、得たいアウトプットの種類に合わせて読む本を選択する方法になります。

駄本を読むことを回避しつつ、自分のスキルアップの道筋に合った本を長期、短期の二刀流で読み進めていく。

これが読書を使ったスキルアップに役立つ方法であると解説しています!

巻末に著者のおすすめの本の紹介もあり、読書でのスキルアップに卓越した人の読む本が知れて興味深かったです!(現在読書中)

1冊だけ読むならこの本!

読んだ読書術本の中から1冊だけおすすめを教えてほしいと言われたら『読んだら忘れない読書術』(樺沢紫苑 著)を紹介します!

本記事で紹介する他の本も良書なのですが、この1冊を選んだ理由は以下の3つです。

- 読書のメリットについて解説があり、読書のやる気が上がる

- 比較的に多くの読書術に触れていて自分に合った方法を選びやすい

- アウトプットの実践方法が多く紹介されていて、実践が容易なものも多い。

読書のやる気が上がる

ネットのように断片的な情報ではなく、読書によって体系化されている情報を得て知識とできる。

時短につながる情報を得れば、読書によって時間を購入していることになる(高コスパ!)

などなど。

「読書することによるメリットはこんなにあるんだぞ!」とロジカルな解説です。

特に面白かったのは、冒頭に紹介したストレス軽減になるという「健康」に関するメリットです。

わからないから不安になる。不安なままだからストレスになる。

とにかく読書を通して「知ること」が不安・ストレス軽減につながります。

これって健康だけのことではなくて、将来のお金、仕事、子供のことにも当てはまりますよね!

読書が私たちの生活にもたらす好影響がわかり、モチベが上がります!

自分に合った方法を選びやすい

装丁読み、多読、読み飛ばし、深読、二刀流選書術など、読書術は多くあり、自分に合った方法を見つけることが大事だと考えています。

この本は、多様な読書術を包括的に紹介しており、読み飛ばす本の考え方や、じっくり読む本の考え方を解説しています。

その点で、読書術を始めて読む人にとっての読書術活用の判断基準ができてくる良いノウハウが載っているなと思いました!

ベストセラー読書術本の共通項から学ぶエッセンス

「読書術本を読んで結局何がわかったの?」

読書の目的にもよりますが、とにかく大事なのは以下の3点だと思いました。

- 読書の前に、「この本を読んで何を得たいのか」目的を明確に決める

- 読み終わった後はアウトプット(読書メモ、仕事or私生活で実践)をすぐやる

- 同じテーマの本は一冊で終わらず、数冊読む

上記はどの読書術本でも解説されていて、エッセンスであることがわかりました。

一方、80:20の法則を使った読み飛ばし術は、主にビジネススキルを身につける本をよく読むコンサル業界の著者に多くみられました。

結論として、読む本とその本から得たいスキル、つまり目的を明確にして、飛ばし読みするのか、じっくり読んでいくのかを選んで、読書をしていくのが良いと思いました!

このように同じテーマの本を複数読むと、自分の欲しい情報について分析ができるようになることを実感しました!

まとめ

いかがだったでしょうか?

私の読んだ読書術本を紹介しました!

一冊だけ読むなら『読んだら忘れない読書術』で、+αでビジネススキルを身につけたいのであれば『レバレッジ・リーディング』や『投資としての読書』、じっくり読む方法をもう少し知りたければ『東大読書』、技術書を読む機会があるのであれば『技術書の読書術』だと思いました。

ご参考になれば幸いです。

今回紹介した本の書評記事も書いておりますので、興味がございましたら読んでいただけると嬉しいです。

それでは!

コメント