昨今、サイバー攻撃による事件が世界的に増えていて、日本の病院では医療に支障をきたす事件も起きてしまったようです。

【独自】「身代金」ウイルス、国内11病院が被害…救急搬送や手術に支障も

(読売オンライン)https://www.yomiuri.co.jp/national/20211228-OYT1T50173/

こうした中、アメリカ食品医薬品局(通称FDA)は2022年4月にサイバーセキュリティガイダンスのドラフトを発表しました。

これからもサイバーセキュリティに関する要求は厳しくなっていくことが予想でき、製品・サービスを提供していくエンジニアにとって、サイバーセキュリティは避けては通れない分野であることがわかります。

私はソフトウエア担当者とのサイバーセキュリティに関する打ち合わせで概要の説明を受けましたが、実際にどんな処理が行われるかまでは想像できませんでした。

「これではいかん!」と暗号化技術の入門書を探し、実際に読んだ本が「暗号技術入門第3版 秘密の国のアリス」です。

『暗号技術入門第3版 秘密の国のアリス』とは

『暗号技術入門第3版 秘密の国のアリス』は2015年に出版され、著者は結城 浩 氏です。結城氏はプログラマーで数学やプログラミングに関する書籍を20年以上前から多数執筆されています。

世界で最も分かりやすい暗号技術の入門書

Amazon

2008年の刊行以来、セキュリティ関連部門で長期間トップをキープしている『新版暗号技術入門』の改訂版です。

「対称暗号」「公開鍵暗号」「デジタル署名」「PKI」「PGP」「SSL/TLS」など、

暗号技術の基礎を、たくさんの図とやさしい文章で解説しています。

『暗号技術入門第3版 秘密の国のアリス』を選んだ理由

私は基本情報技術者の資格を持っていて、暗号技術に関して表面だけ勉強しました。さすがにセキュリティ担当のエンジニアとの打ち合わせでは話についていくことができず、このままでは業務に支障をきたすため、勉強することにしました。

こうした技術書は選定を失敗すると難しくて最後まで読めなかったり、逆に簡単すぎて勉強にならなかったりするので難しいところですよね。

私はいつも以下のポイントで選んでいます。

- ベストセラーであること

- レビューで「要点を抑えている」などのコメントがあり好評であること

1の理由は売れる本は売れるだけの理由があるからです。

私の経験上、わかりやすく、難易度が低めの本が多いと思います。専門家より一般人の方が母数が圧倒的に多いため、あながち間違いと確信しています。

2の理由は情報量は少ない方が知識として習得しやすいからです。

入門編を読んで新しい分野への架け橋を作るため、とっつきやすいことが大事です。

また肯定的な意見があるためその分野の必要なエッセンスが含まれていることも予想できます。

そこで、探し回ったところ有名ブログやAmazonのレビューが良かったこちらの本を読むことにしました。

初心者はなぜ『暗号技術入門第3版 秘密の国のアリス』を読むべき?

この本を読んで、初心者におすすめできると思った理由は以下の通りです。

- なにより暗号技術が面白いと思える!

- 初心者を置き去りにしない本の構成

- 暗号技術が必要になる背景がわかる

なにより暗号技術が面白いと思える!

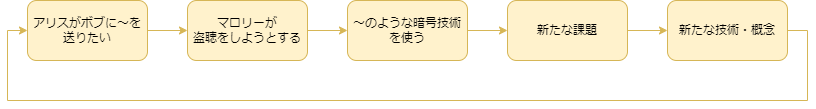

各章では基本的に以下の流れで解説が行われます。

アリスは送信者、ボブは受信者、マロリーは盗聴者です。アリスはボブにメッセージを送ったり、ボブの口座へ送金したりしますが、マロリーは毎回悪さをしようとしてきます。

このような事例に対するカウンターとして、様々なケースで暗号技術が登場します。

メッセージを隠すために暗号化、嘘の情報をボブに送らないためのなりすまし防止etc…、多くの代表的な概念の解説が以下の流れで記載されています。

- 身の回りの生活のどこで暗号技術が活躍しているのか。

- なぜその暗号技術が必要なのか

- 我々の情報を守っている暗号技術は、どのように第三者からの攻撃を防いでいるのか

- この暗号技術で守れない攻撃はどのような攻撃か

上記のようにケーススタディであるため、読者は身近な出来事に置き換えて暗号技術についての解説を読むことができ、その技術の内容を理解することができます。

「ブラウザでよくわからず出てくる”証明書“ってこういう目的で使われてたのか~」「”SSL/TLS“って安全な通信のために使われているって聞いたことあったけど、こんな処理が行われていたのか~」

今までなんとなくで知っていた技術の内容がすーっと入ってくる。

私はそんな感覚で読み進められました。

初心者を置き去りにしない本の構成

この本の素晴らしいところは、初心者を置き去りにしないための工夫が多く盛り込まれているところです。

前述の身の回りの出来事に置き換えたケーススタディの他に、数学の要素をなるべく排除した図解による説明、理解度を確認するクイズが各章に含まれています。

暗号化は「ヒントを知っていればすぐ解けるけど、知らないと解くのにとても時間がかかる計算」を使って行われています。そのため、数学の要素が不可欠なのですが、ディープな内容で苦手に思う人も多いと思います。私もその一人です。

この本ではその数学の処理を、1ステップ毎に丁寧に解説したり、ブロック図やシーケンス図で説明しています。そのため、途中で「なんでこうなるの~」ってことが少なかったです。理解できないことは苦痛で、読むモチベーションが下がってしまうので、ありがたい配慮でした。

また、随所に理解度を確認するクイズがちりばめられています。答えがわからなかった場合は少し戻って読み直しを促す構成になっています。

後ほど述べますが、暗号技術は様々な応用を組み合わせて、安全な通信を実現しているため、一つ一つの理解度が高いと、暗号技術全体の理解度もぐっと上がります。

そのため、簡単な正誤問題を盛り込まれていることが、この本がわかりやすいと評価される理由のひとつだと思いました。

暗号技術が必要になる背景がわかる

この本では、相互関係を意識した背景の説明が理解度を向上させる上で重要な役割を果たしていたと感じました。

暗号技術は複数の技術を組み合わせお互いの弱点をカバーしあったり、技術の使用用途を工夫することで安全な通信を可能にしています。

私たちが暗号化というと、よくメッセージの暗号化を連想します。

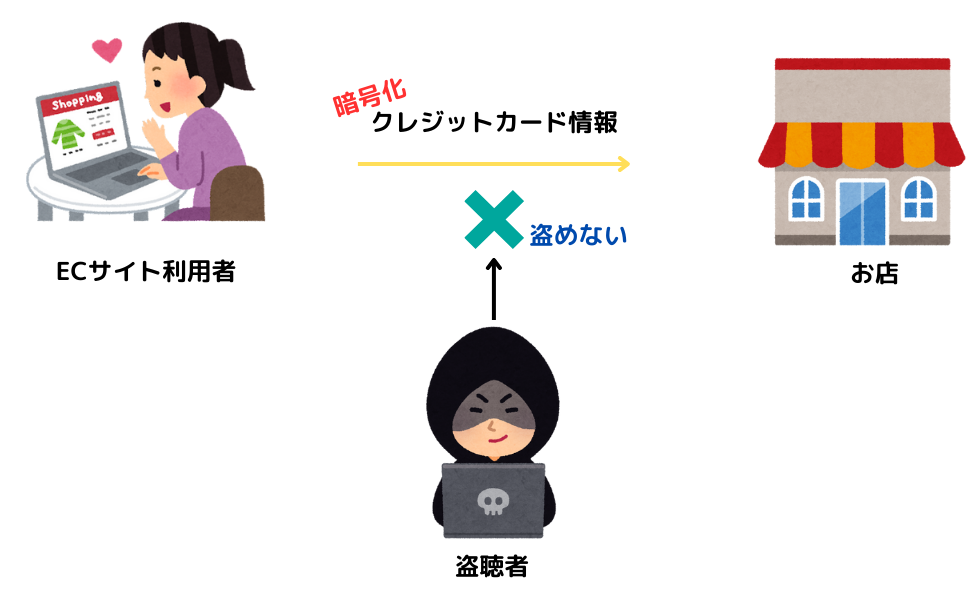

例えば、ネットで商品の購入にクレジットカードを使った場合、第三者に情報を盗まれないために暗号化をします。代表的な暗号技術の使用例です。

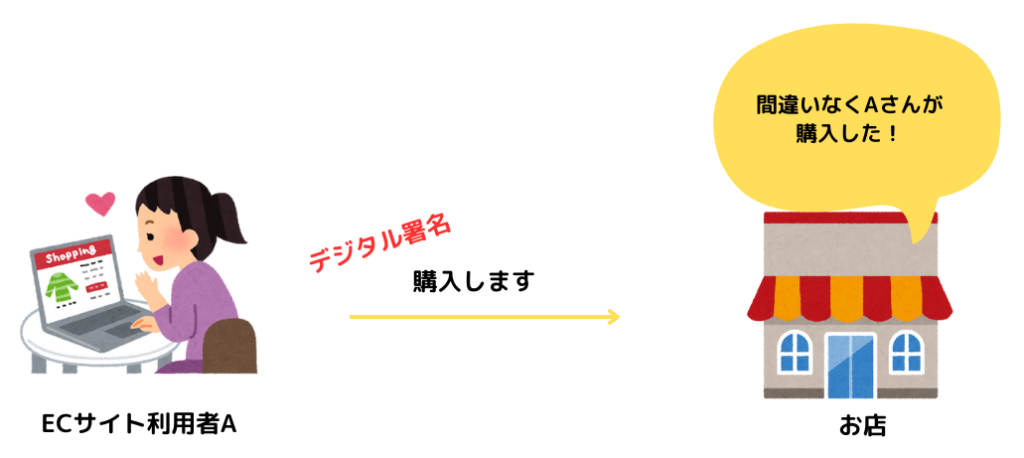

ネットショッピングでは、第三者がECサイト利用者になりすまして商品を購入したり、ECサイト利用者が商品を買ったのにも関わらず「購入していない!お金は払わない!」という問題が発生する可能性があります。この問題に対してもデジタル署名という暗号技術が利用されます。

これも最初の例と同じような暗号技術を使用しています。簡単に説明すると「本人しかできない暗号化をする」ことで、サインや印鑑のように本人であることを証明します。

このようにネットショッピングの一例についてだけでも、暗号技術を様々な目的で応用して実現しています。

他にも暗号化時間を短くするために、2つの暗号方式を組み合わせたハイブリッド暗号方式などこの本で分かりやすく解説されています。

同じ暗号化処理でも使い方を変えると全く異なる役割を果たします。

この本では上記のような実例をいくつも紹介しています。

これが暗号技術の面白いところだと、この本を読んで感じました。

『暗号技術入門第3版 秘密の国のアリス』は楽しみながら勉強できる本

『暗号技術入門第3版 秘密の国のアリス』は初心者でも暗号技術がどのような処理でどのような攻撃を防ぐことができるのかを理解でき、かつ暗号技術の面白さも実感できる本です。

暗号技術、サイバーセキュリティの勉強に取り組みたいと考えている方には最初の一冊目としておすすめします。

ぜひ読んでみてください!!!

それでは!

コメント