就職活動、転職活動をするとき、「自分の強みってなんだろう?」、「自分はどうなりたいんだろう?」と考えることありますよね。

私はそろそろエンジニアとして中堅に差し掛かるのですが、恥ずかしながら、どのようになれば食べていけるエンジニアになれるのか見えてきておりません。

そこで、キャリアの考え方について他の人の意見を取り入れようと思い、『苦しかったときの話をしようか』(森岡毅著、ダイアモンド社)を読みました。

本書で紹介されている「強みの見つけ方」も実践し、自分の強みとキャリアを考える上で大変参考になったためシェアさせて頂きます。

特に学びになった点は以下の通りです。

自分のキャリアの目的、強みの見つけ方まで解説されており、読みやすい本だと感じました

『苦しかったときの話をしようか』とは

『苦しかったときの話をしようか』はUSJ復活の立役者で、メディアにもよく出られている森岡毅氏により書かれた本になります。

本書は著者ご自身の子供のために、働く上で大事なことは何か。そのエッセンスをまとめた手記を本の形にまとめた構成になっており、読みやすい内容になっておりました。

内容はすべてのビジネスマンに通じる内容だと思います。

特に、自分のキャリアのイメージ、自分の強みを整理する上で、具体的な方法まで言及されていたところがとても役立ちました。

本書は、以下の全5章構成になっております。

- 第1章: やりたいことがわからなくて悩む君へ

- 第2章: 学校では教えてくれない世界の秘密

- 第3章: 自分の強みをどう知るか

- 第4章: 自分をマーケティングせよ!

- 第5章: 苦しかったときの話をしようか

就職活動とは何か、大事なことは?社会とはどのようなところか?など基礎知識だけど誰も教えてくれないことの解説から、自己分析と自分の特徴の伝え方、森岡氏の経験談まで。

どの章をとっても学びがあり、特に4章、5章は森岡氏でないと発信できない内容でより重要な内容になっていると思いました。

一方、3章は誰にとっても大事である自分のキャリア、強みの知り方について解説されており、実践方法まで言及されております。

強みの見つけ方

本書の第3章「自分の強みをどう知るか」が自分の強みとキャリアの目的についての考え方を解説するパートとなっております。

この章が私の本書を読む目的と合致しており、3章を中心に内容を振り返っていきたいと思います。

目的を立てる

まずは仮設でいい

まずは仮設でもいいので目的を立てることが大事だといいます。

定めた人生の目的が、二十数年生きてきて(達成できなかったというのはよくある話だが)、それとは全く違う方向へ変わるなんてことはあまり起こらない(人の方が圧倒的に多い)のだ。おぼろげながらでも早めに目的を設定し、その方向へキャリアの専門性を集積する”貯金”を開始したほうが得なことが多い。

苦しかったときの話をしようか 森岡毅氏著

つまり、ゴールが決まっていないと道筋が立てられず、日々の研鑽の貯金ができない。

多少のゴールが変わっても、日々の研鑽が全くの無駄になるなんてことはない。

ということですね。

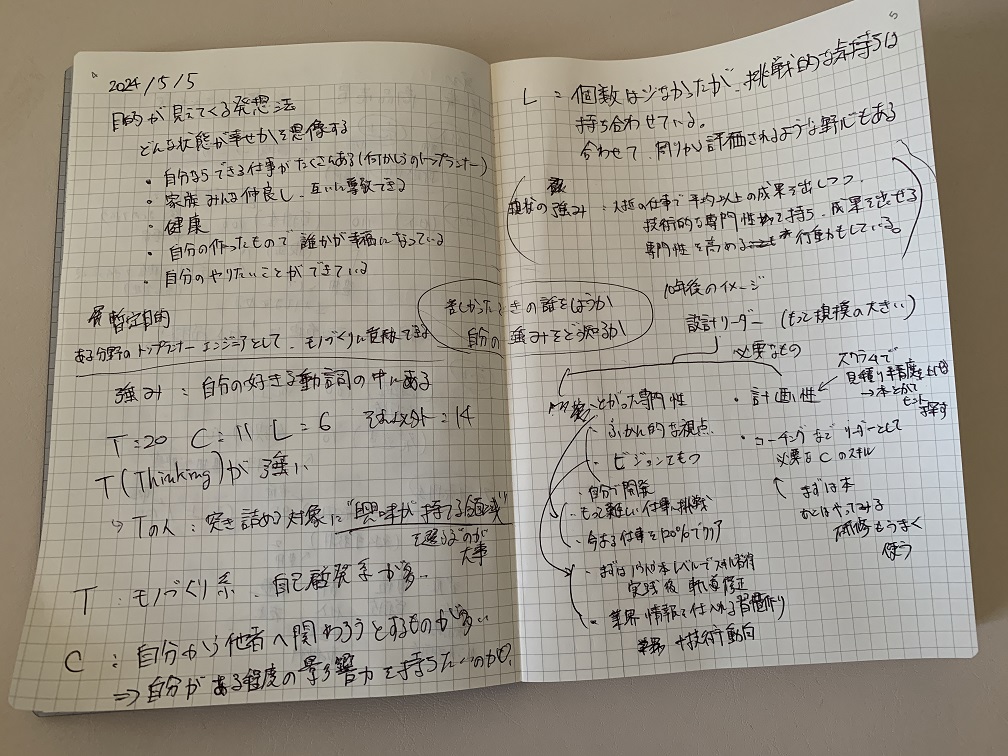

目的が見えてくる発想方法

コツは具体的な”こと”から発想するのではなく、どんな”状態”に将来なっていたいのか?から発想することだといいます。

もう少し補足すると、ドンズバで目的はこれ!と決めるのではなく、どんな状態なら幸せか将来をイメージし、抽象的な部分は深堀していくことで、連想し、目的を想像していくという方法になっています。

状態を想像することで、イメージしやすくなり連想がつながりやすい効果があるのかなと理解しました。

強みの知り方

強みは必ず好きなことの中にある

著者の考えでは、自分の好きな「~すること」はうまくいって良い結果をもたらしてくれたものであるといいます。

今の君の好き嫌いは、君が元々持って生まれた特徴の反映と言えるし、好きなことは君が歩いてきた文脈において”強みとなった君の特徴”の集積だと考えればよい。その膨大な実験データの経験則で好意的に選び出された君にとって好きな「~すること」こそが君に良い結果をもたらしたに違いない。

苦しかったときの話をしようか 森岡毅氏著

私はこの考え方がすごくいいなと思いました。

「好きこそものの上手なれ」ではなく、今までの経験で上手でうまくいったから好きになっていると解釈しました。

潜在的にそうなのかもしれないし、例え違っていたとしても、今後のキャリアを考えるうえで、好きなことを強みとして押し出し、自分の武器として扱っていければ、楽しく仕事ができる。

自分の強みを絞っていく過程に使ういい考え方だなと思いました。

具体的な方法

本書では具体的な方法についても解説されています。

- 最低50個、できれば100個、自分の好きな動詞を書き出してみる。

- 書き出した動詞をT(Thinking)、C(Communication)、L(Leadership)の3つに分類してみる。

- 傾向をみる(Tが多い、Cが多い、満遍なく好きな動詞がある、など。。。)

- 傾向により向いている職能からどの職能に進むか考える。

ここで、整理した自分の進む職能を磨けるキャリアを考えていくことになります。

著者は配属される職能がわからない会社は避けるべきで、できる限り早く職能を磨く挑戦をするべきだといいます。

AI時代に働く我々にとって、尖った専門性がないことのリスクが日に日に増していると私も実感しているので、ごもっともだなと感じました。

実践してみた感想

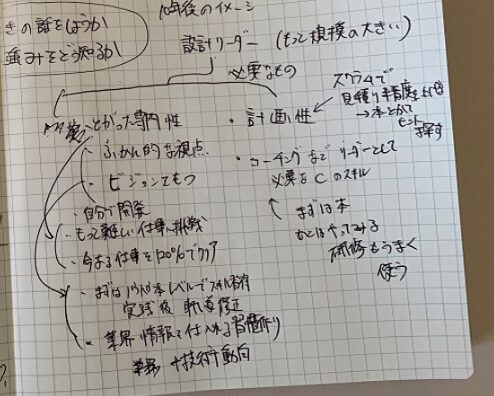

前述の具体的な方法に従って自分の強みを考えてみました。

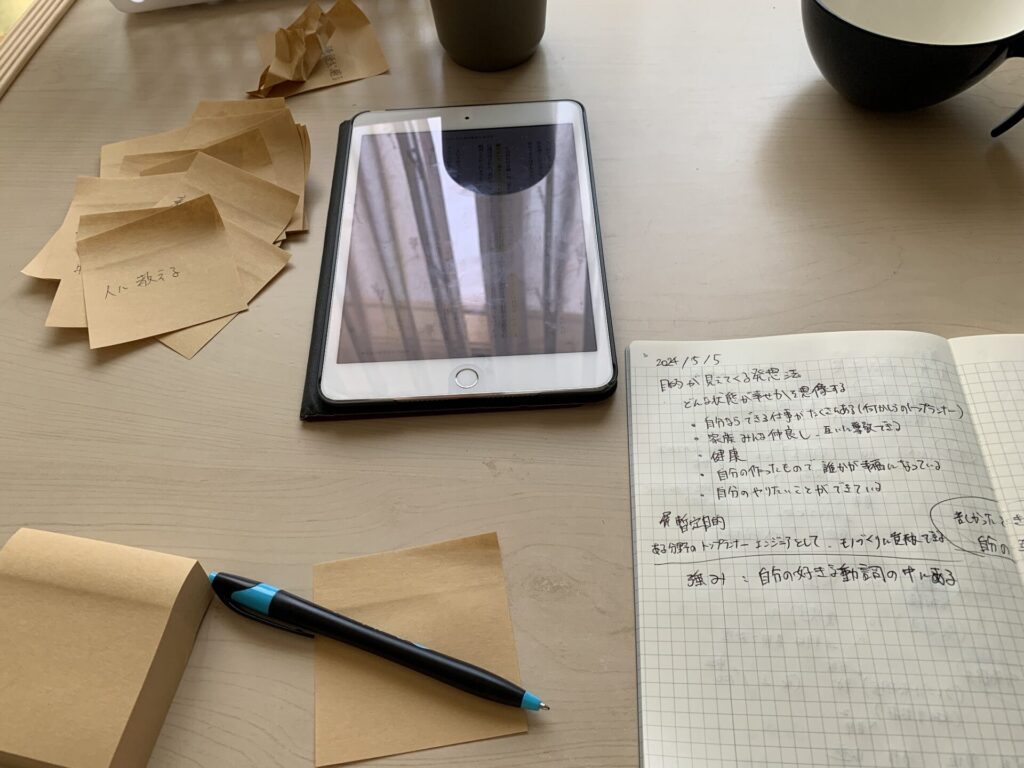

暫定の目的を立てる

どんな自分になりたいのか分析するため、なんとなく考えている「どんな状態だったら幸せなのか」を考えてみました。

- 自分ならできる仕事がたくさんある状態(何かしら分野のトップランナー)

- 家族みんな仲良し

- 健康

- 自分の作ったもので誰かが幸福になっている

- 自分のやりたいことができている

これが欠けてしまうと幸せじゃないかな~と考えてリストアップしました。

最後の自分のやりたいことができているは特に難しい(よく40歳超えると仕事を選べなくなるという話もあり)と思いましたが、自分の強みが好きなことであれば、選べなくても必然的にできる仕事=好きな仕事になるので、やはり著者の考え方は大事になるなと感じました。

仮設の目的として「ある分野のトップランナーエンジニアとして、モノづくりに貢献できる」としました。

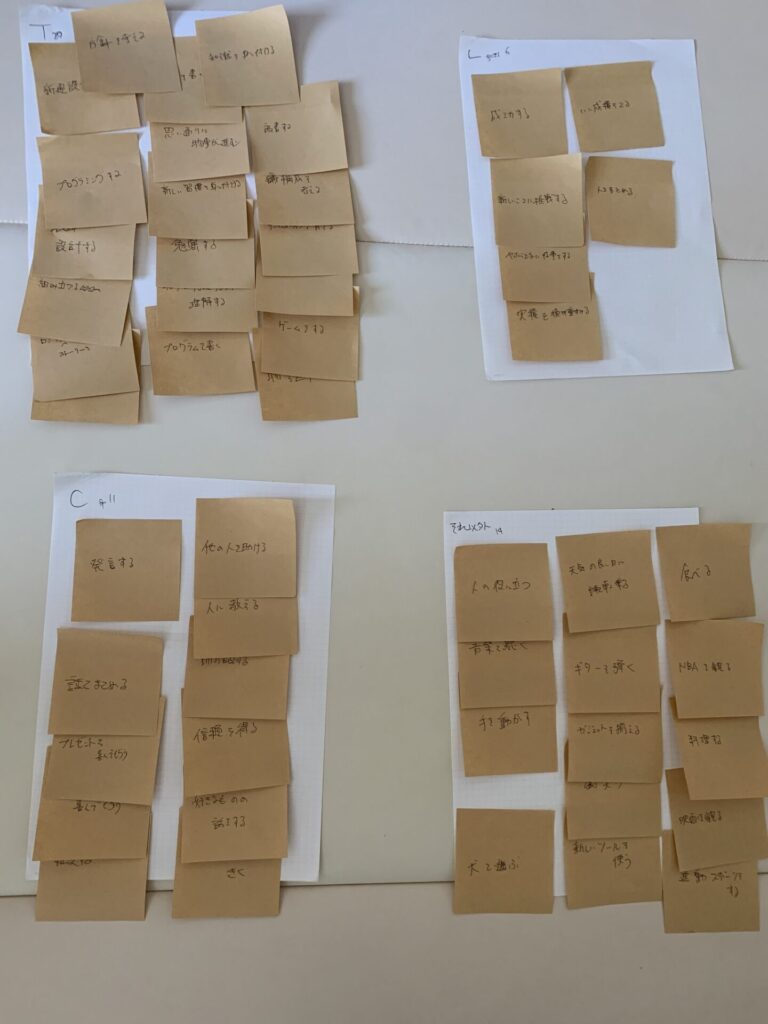

好きな行動の書き出し

好きな行動を動詞で51個書き出してみました。

なかなか100個も出すのは難しく、時間がかかりそうなのでこの辺りで留めました。

傾向さえ見れればいいので問題ないため、先に進みましたが、実際自分の傾向が見えましたのでほどほどでいいのかもしれません。

T/C/L/それ以外に分類

集計してみるとT:20、C:11、L:6、それ以外:14となりました。

内容については以下の傾向がありました。

| T | モノづくり系、自己啓発系が多い。(ex. 設計する。コーディングする。読書する。勉強する) |

| C | 自分から他者へ関わろうとするものが多い。(ex.人に教える。信頼を得る。話をまとめる) |

| L | 個数は少なかったが、挑戦する気持ちは持ち合わせている。(ex. 新しいことに挑戦する) |

T(Thinking)が強いという結果になり、自己認識と一緒でした。

エンジニアを選んだということもあり、構成考えたり、設計したりと考える仕事が好きで、向いている職能を選んでいて安心しました。

また、著者によると、Tの人は突き詰める対象に”興味が持てる領域”を選ぶことが大事であるとのこと。

エンジニアとして、ここからもう一段深堀する必要があると感じました。

それは、どの専門性(例えば、プログラミング、回路設計、FPGA設計、AIなど)を磨くのか。

これは技術動向や業界にもよるでしょうし、流行り廃りもあるので難しいなと思いました。

現状の強み

ここまでの分析から現在の私の強みを分析してみました。

大抵の仕事で必ず成果を出しつつ、高い専門性が必要な一分野の仕事もできる。合わせてその専門性を高める取り組みを維持できる。

他にも同じ強みを持つ人も多いので、もっと尖っていかないとな~と感じました。

今後のイメージ

自己分析の結果、10年後のイメージでは、「(今より規模の大きいプロジェクトの)設計リーダー」を思い浮かべました。

やはり、設計が好きなので、PMなど少し遠ざかる職能ではうまくいかないかなと。

一方で、人と関わるのも好きなので、多くの人と関わる必要がある仕事が向いているのかなと思いました。

間違っているかもしれませんが、ひとまずはこの目的に向けて動いてみようと思います。

目的達成のために必要なこと

設計リーダーになるために必要なことって何だろう?と考えてみました。

その結果、もっと難しい仕事ができるように、上長にお願いしてみたり、技術動向、業界情報を取り入れる習慣が足りていないことに気づきました。

これらに早速取り組んでみようと思います。

まとめ

『苦しかったときの話をしようか』の強みの知り方、実践の感想はいかがだったでしょうか。

私は自己分析を十分に行わずに就職先を決めて、たまたま楽しく思えることと業務内容があっていましたが、この本を就活時に読んでいたら、もう少し選択肢を広げたりしたかもな~と思いました。

自己分析がいまいちだと、就職、転職で失敗しやすいと思いますので、この本は一読すべきだなと痛感しました。

就職後でも自己分析を定期的にやると、次にやるべきことが見えてくることを再実感しました。

時間もかからなかった(1時間程度)だったので、キャリアの戦略を考える時間はとても生産性の高い活動かなと思います。

本書は強みの知り方以外にも、多くのエッセンスが詰まった良書になっているので、ご興味があれば読んでみてください。

それでは!

コメント