せっかく時間をかけて読んだ本のノウハウを全部、覚えて身につけたい!

とにかく読書でのインプットの効率を上げたい!と思い、しばらく読書術の本を探して読んでおります。

今回は読書術本5冊目として、本山裕輔氏の『投資としての読書』を読みましたので、書評を書きたいと思います。

この本を読んで学びになった点は以下の通りです。

- アウトプット→読書によるインプットが効率的

- 全体観を持ちながら鍛えたいスキルを決め、スキルの特徴によって読み方を変える

- クイックに理解する「高速回転並読」+「ペライチ整理法」

『投資としての読書』とは

コンサル業界で揉まれた著者が、定時で帰るために「時間をかけずに身になる読書」をするために実践している読書術を解説しています。

作者が同世代で比較的若いということもあり、自分でも実践できるような方法が書かれているのでは!と思い興味を持ちました。

本書の特徴は「独学の手順と選書の大切さの解説に重点を置いている」点です。

『投資としての読書』を選んだ理由

読む本を探しに書店をぶらぶらしていたところ平積みされていた本書を見つけました。

実はSNSで存在自体は知っていたのですが、新しい本であるため紹介されている記事が少なく、購入には至っておりませんでした。

ちょうど読書術本を集中して読んでいたので、手に取ってみると著者が同世代。

今まで読んだ読書術本が、出版から10年程度経っている本もあり、電子書籍の普及具合やメルマガ等、少し古い情報だと感じることもありました。

そのため、同世代の読書家のノウハウがどんなものか気になり購入に至りました。

『投資としての読書』のポイント

本書は以下の構成となっており、全4章です。

- 第1章 費用で終わる読書、資産に変わる読書

- 第2章 成果は読む前に決まっている「二刀流選書術」

- 第3章 本の要点を一瞬でつかむ「ペライチ整理法」

- 第4章 私の「資産本」コレクション

第1章では読書で陥りやすい独学の罠について、読書を使った独学サイクルについて、第2章で読書を自分の資産に変えるための選書方法、第3章で読む本の要点を身につけるための整理の仕方を解説しています。

第4章は著者にとって学びが多かった本の紹介でおまけに近い内容ですが、読書家が自分の本でおすすめする本というのは、次の読む本を選ぶうえで貴重な情報になります。

その中で、私が特に学びになった部分について書かせていただきます

アウトプット→読書によるインプットが効率的

私が一番この本を読んでよかったなと思ったところは「アウトプット⇒インプットの順で読書をする」方法について解説されている部分になります。

他の読書術本ではアウトプットの重要性について説かれていますが、どれも「読書でインプットしてからアウトプットする」前提でした。

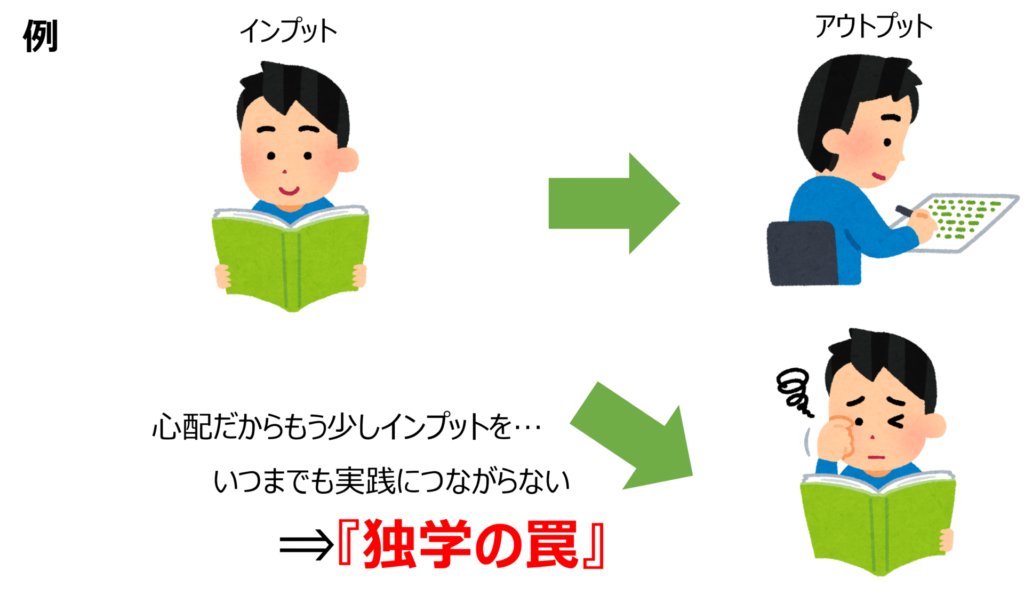

本書の著者はこの手順に「いつまでもアウトプットを始められない『独学の罠』に引っかかってしまう人が多い」と解説しています。

例えば、新しい仕事を始めたい、新しい技術を学びたいからまずは読書で独学。

まだよくわからないからさらにインプットを重ねる。あるいは行動に移してみたけどあまりしっくりこない。

そんな時は下の図のように『独学の罠』に陥っているかもしれません。

この罠に心当たりがある人は多いのではないでしょうか?

まさに自分に当てはまる内容だったので耳が痛かったです。

この解説を読んで思ったことは一度行動してみないと、目的に対する自分の課題の解像度が粗くなりやすいため、効率が悪くなってしまうのかなと思いました。

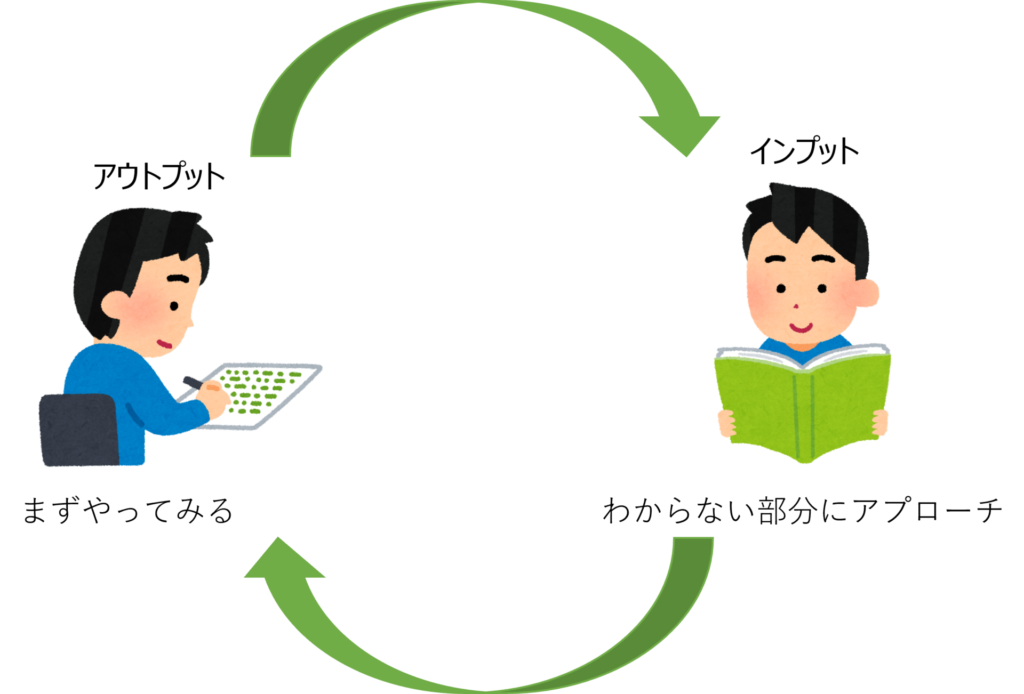

上記の解決策として本書では「アウトプットして問題にぶつかって解決方法を探している状態で本を読む」ことを推奨しています。

駄本を読む時間は損失になってしまうため、避けることに注力することが大事。

迷わず本を選ぶためのステップとして、以下の方法をとると良いとのこと。

- 知っているところやったことがあるところから手を出す。

- 何がわかれば自分のためになるのか書き出す、わかりやすさ、深さを測る。

- わかりやすさは自分で内容を分けて理解できるか、深さは何が?なぜ?どうやって?と突っ込んで測る。

その方が身に入ることは共感できますが、よくわかっていない状態からアウトプットするのはやっぱり難しいですよね!

「最低1冊読んだらアウトプットする」というアウトプットを始める自分のタイミングをあらかじめ決めて、『独学の罠』に注意することが大事なのかなと思いました!

全体観を持ちながら鍛えたいスキルを決め、スキルの特徴によって読み方を変える

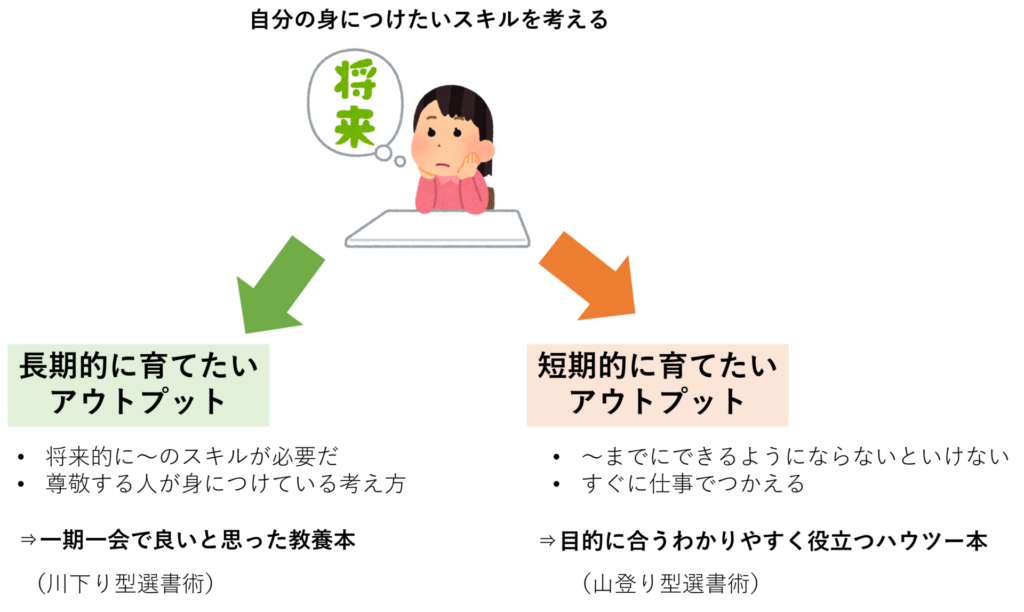

本書の特徴のもう一つとして、選書を重要視しており、『二刀流選書術』という方法を提案しています。

自分の向上させたいスキルを整理し、得たいアウトプットの種類に合わせて読む本を選択する方法になります。

駄本を読むことを回避しつつ、自分のスキルアップの道筋に合った本を長期、短期の二刀流で読み進めていく。

これが読書を使ったスキルアップに役立つ方法であると解説しています!

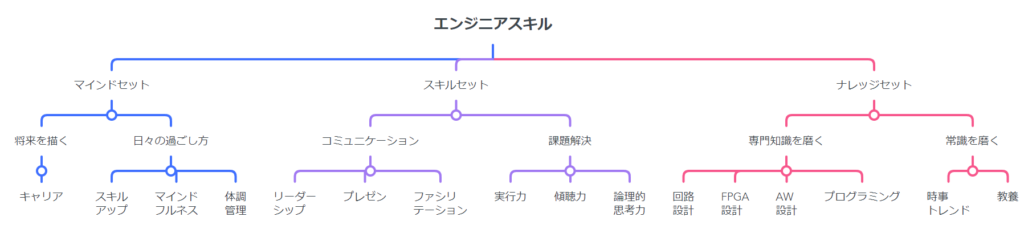

私の場合、スキルツリーはざっくりですが、下図のようになります。

現在、ベテラン技術者のいろんな意見が飛び交う打ち合わせのファシリテーターにアサインされているのですが、うまくファシリテーションできていないな~と感じることが多いです。

どうにかしなくてはいけないと、状況の改善を目的にファシリテーションのノウハウが詰まった本を読んでいます。(山登り型の選書)

一方で、教養のためにベストセラーのビジネス本で気になったものを読んでいます。(川下り型の選書)

「苦しかったときの話をしようか」(森岡毅氏著)を手に取り、自分の成長につなげる行動を理解するべく、キャリアを見直すきっかけになりました。

自分のスキルツリーを俯瞰してどこを鍛えていくのか考え、読書していくことが効率的な読書による自己啓発につながるとのことでした。

どちらの選書も使ってはいますが、全体のスキルを俯瞰して計画的に使っていたわけではありませんでした。自分の望むキャリアを目指すためには計画的であることが必要だと気付きました!

上記の『苦しかったときの話をしようか』という本で、自分の思い描くキャリアを実現するためには「マイブランド(自分は何が得意でどんな人なのか)を定義する」ことが必要と述べられております。

このマイブランドと上記のスキルツリーは親和性が高く、自分の進みたい道を『苦しかったときの話をしようか』の説明に沿って強みを見つけ、読書でその強みをどのように伸ばしていくのかという計画に二刀流選書術を活用すると良いと思います。

クイックに理解する「高速回転並読」+「ペライチ整理法」

本書の大きなテーマの一つに、「短時間に読んだ本を理解する」ことがあります。

クイックに理解を促進するために、「高速回転並読」と「ペライチ整理法」のやり方についての解説もあります。

ポイントは、じっくり読まずざっくり何度も読んで繰り返し読むほうが効率的であると述べられています。

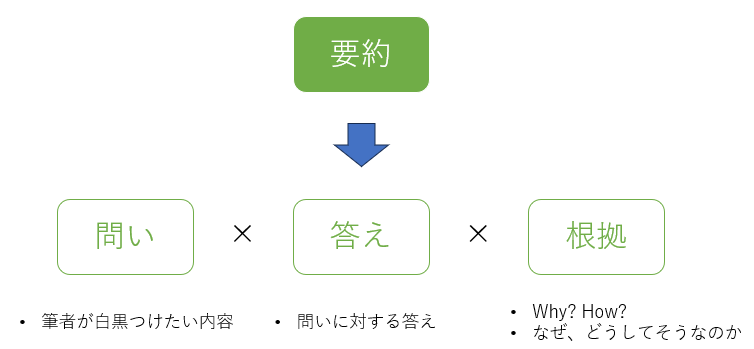

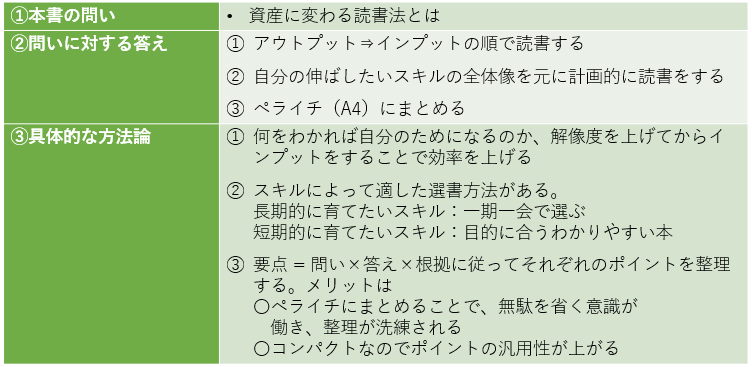

理解した内容をまずは要約する。要約の構造は以下の通り。

ここまで整理した内容をペライチ(A4一枚)にまとめます。ペライチにまとめるメリットは2つあります。

- 無駄をそぎ落とす意識が向きやすい

- コンパクトにまとめたほうが使いまわしやすい

試しに『投資としての読書』をペライチにまとめてみました。

これを見ると確かに読んだ内容を思い出せます。

このペライチにまとめる整理方法は本書の著者だけではなく、トヨタを始めとしたメーカーの報告書でも活用されているため、その有効性は折り紙つきですね。

最後に

『投資としての読書』はビジネス書に限らず、自分のスキルアップに着目した読書術について解説しています。

読書術本としては、多読を意識した読書法で、『レバレッジ・リーディング』に近い内容もあり、「読書」=「投資」と捉えて費用対効果を出すための方法に着眼されています。

自己投資として効率よく読書するためには、全部を読まず、いかに短時間で読む本の要点を自分に身につけられるかが、ビジネスマンにとっては重要であることは間違いなさそうです。

さまざまな読書術本を読んで、学んだ内容を以下の記事にまとめているので良かったら見てみてください。

それでは!

コメント