皆さんは読んだ本の内容を忘れてしまったり、あまり身になってないな〜と感じることはないでしょうか?

私は読んでいる最中でも忘れてしまって、「この〇〇ってなんだったっけ?」とそのキーワードが出てくるまで戻って読み直す、、なんてこともよくあります

そのため、読み終わるのに時間がかかる!

読んでいる本の言いたいことや、「これは使えるな〜」と思ったこと。全部、覚えて身につけたい!そして、たくさん本を読みたい!

とにかく読書でのインプットの効率を上げたい!と思い、しばらく読書術の本を探して読んでおります。

今回は樺沢紫苑氏の「読んだら忘れない読書術」(2015)を読みました。

この本を読んで以下のことを学べました

- 著者の考える読書のメリット

- 読んだら忘れないために基本となるアウトプット、スキマ時間活用、深読の方法

- 学びを最大限にするための選書方法

『読んだら忘れない読書術』とは

『読んだら忘れない読書術』とは精神科医で読書家の樺沢紫苑氏による読書術を解説した本です。

他にも『アウトプット大全』、『THE THREE HAPPINESS』などベストセラーを執筆されております。

樺沢氏はYouTuberやブロガーとしても活動されていて、読書のインプットだけでなく、アウトプットの鬼のような印象を持ちました!

『読んだら忘れない読書術』を選んだ理由

以前、初めて読書術本である『東大読書』を読み実践したところ、内容を結構覚えていて役立った実感を得られました。

一方で、「平行読みはやりづらいな~」、「装丁読みでそこまで情報汲み取れないな~」など、自分でやってみてやりづらいと感じる部分もありました。

無理にでも慣れてこの読書術を続けた方がいいのか、それとも、そこまで重要じゃないから自分のやりやすいようにやっていいのか。

悩んでいたので、次の読書術本を読むことにしました。

他の本でも書いてあれば重要である可能性が高いですよね!

「もっと普遍的に役立つインプットを見極めたい」ということで、いくつか書評ブログやAmazonレビューで探して『読んだら忘れない読書術』を読むことにしました。

経験上、レビュー数や紹介するブログが多いということは、内容が多くの読者に伝わりやすく、簡単なことが多いです!

また、著者が精神科医というところも「新しい学びがありそう!」と思いました。

まだ読書術本数冊だし入門編がちょうどいいはず!

平行読み、装丁読みは『東大読書』のキーワードです。詳細はこちら。

『読んだら忘れない読書術』のポイント

本書は以下の構成となっており、全8章です。

多くの人は読書のインプットの効率を上げることが目的で、本書を手に取ると思います。

全体を通してその目的は達成できると思いますが、特に2章から4章がメインパートで、本を読んでも忘れない読み方のノウハウを知ることができます。

- なぜ読書は必要なのか?読書によって得られる8つのこと

- 「読んだら忘れない」精神科医の読書術 3つの基本

- 「読んだら忘れない」精神科医の読書術 2つのキーワード

- 「読んだら忘れない」精神科医の読書術 超実践編

- 「読んだら忘れない」精神科医の本の選択術

- 早く、安く、たくさん読める究極の電子書籍読書術

- 「読んだら忘れない」精神科医の本の買い方

- 精神科医がお勧めする珠玉の31冊

読書によって得られる8つのこと(読書のメリット解説)

第1章で読書のメリットについて解説されています。

ネットのように断片的な情報ではなく、読書によって体系化されている情報を得て知識とできる。

時短につながる情報を得れば、読書によって時間を購入していることになる(高コスパ!)

などなど。

「読書することによるメリットはこんなにあるんだぞ!」とロジカルな解説です。

特に面白かったのは、「仕事力」、「健康」に関するメリットです。

読書による「仕事」力への影響

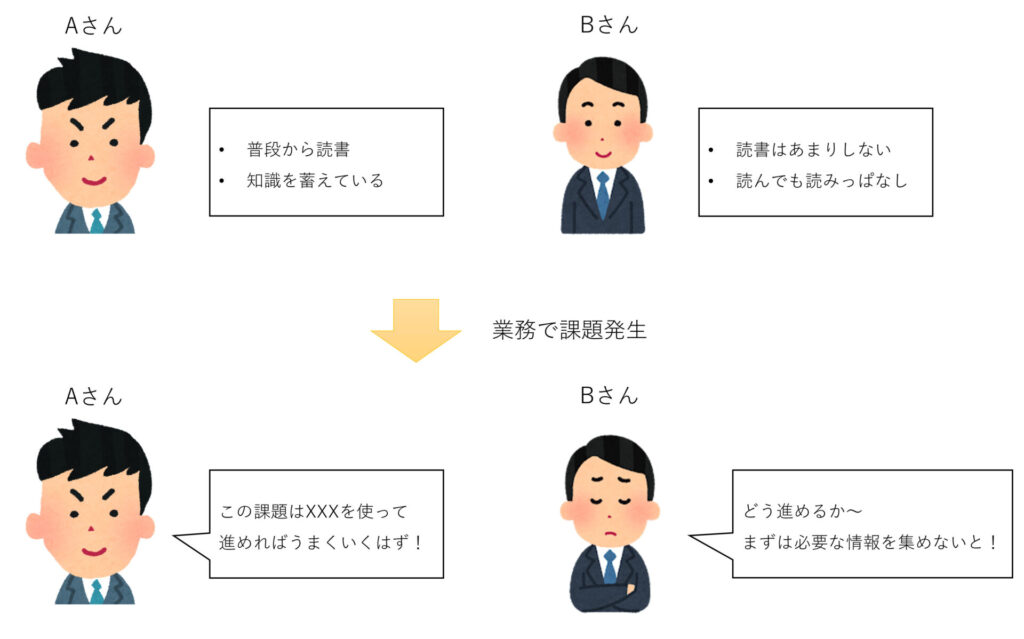

著者曰く、読書によって得た知識を持っている人とそうではない人では仕事の進め方が変わってくるとのこと。イメージしやすいよう例を挙げます。

Aさんは普段から読書をしていて、知識として身につけられている社員。

Bさんは読書はあまりせず、読んでも特に工夫なく漠然と読むだけである社員。とします。

業務で課題に直面する2人。その取り組み方を見ていきましょう。

Aさんは読書により知識の積み重ねがあるため、課題に対処する方法の中から適しているものを選んで取り組めます。

一方、Bさんは今まで見たことない課題のため、進める前に情報を集めて無駄なく業務を進めようとします。

Bさんの進め方は堅実ですが、Aさんに比べると時間がかかってしまいます。

このように読書によって知識を積み重ねている人との差が、仕事の成果としてあらわれてくるという例です。

元から要領よく進められる人もいますが、読書によって先人たちのノウハウを身につければ同じかそれ以上の成果も出せるってことですね!

読書の「健康」へのメリット

精神科医の著者ならではの切り口で、読書によってストレスや不安を軽減する理由について解説されています。

心配事があれば、その対処法について書かれた本を一冊買ってきて読めばいい。「言語情報」によって不安は軽減し、「解決法を知る」ことでストレスも軽減するのです。

読んだら忘れない読書術

わからないから不安になる。不安なままだからストレスになる。

とにかく読書を通して「知ること」が不安・ストレス軽減につながります。

あくまで対処法の一例としての読書ですが、ネットよりも信頼できる情報の方が安心感にはつながりそうだと感じました。

精神科医の読書術 ~3つの基本~

著者は読書の基本として3つの基本があると述べています。

それは「アウトプットする」、「スキマ時間を活用する」、「読み込む」の3つです。

3度目の正直読書術

1週間に3回アウトプットすると記憶に定着する。受験勉強の暗記になぞらえて説明しています。

様々な脳科学研究を集約すると、最も効果的な記憶術として「最初のインプットから7~10日以内に3~4回アウトプットする」ということが明らかになっています。

読んだら忘れない読書術

記憶への定着については「エビングハウスの忘却曲線」が有名ですね。

私も受験勉強では間違えた問題を翌日、1週間後、1か月後に再度解いたりしていました。

何度も利用される物事は記憶に定着しやすい。

つまり、読書から知識を身につけたかったら、受験勉強と同じように忘れた頃に再度アウトプットすることが肝心ということですね。

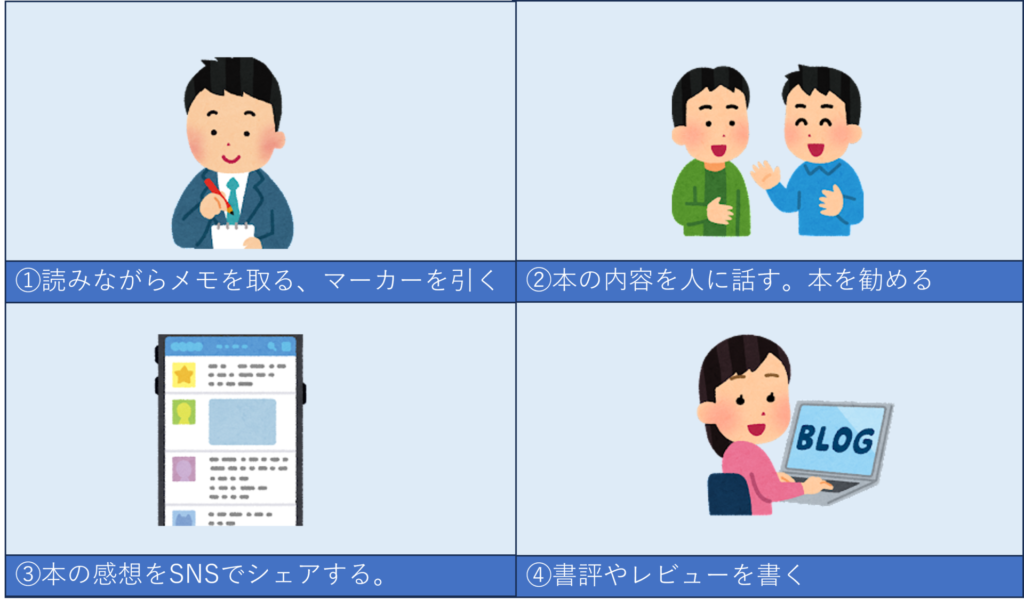

アウトプットの方法として、著者が挙げている例としては以下の4つです

①、③、④はそんなに難しくないのですぐ実践できますよね!

ただ②の「人に勧める」に関しては、そんなに人と本の話をする機会がない。テレワークでそもそも世間話をする機会が減っているので、私としては難しく感じました。

ネット上でもいいので、読書のコミュニティに参加するといいかもしれませんね。(心理的ハードルが高いので、コミュ力高い人向け。)

④の「書評やレビュー記事を書く」については、人によっては難しい。面倒だと感じる人もいるかもしれません。

確かにブログで書評を書くとなるとそれなりに準備が必要でした。(実体験)

ほとんど準備なくレビュー記事が書ける、Amazon等のECサイトや読書メーターのようなSNSサービスを利用してもいいと思います。

かく言う私もアウトプット目的でこの記事を書いていますので、きっとやろうと思えばできてしまいますよ!

読書メーターについては以下の記事で紹介しています。

スキマ時間読書術

著者の読書をする時間はほとんどがスキマ時間。

通勤時間、ランチが出てくるまでの待ち時間、人生の1割はスキマ時間と言われています。

このスキマ時間に本を出し読むだけ!

著者はこれを実践し月30冊の本を読まれているとのこと。

他の人より時間があるわけではなく、スキマ時間に対して読書をする時間の優先順位が高いということです。

ついついスマホでSNSやゲームをスマホでやってしまいがちですが、その時間を読書に回すだけで読める本が増える。

スマホではなく、読書に回すような習慣化がたくさんの本を読む、単純明快な方法だと思います。

この読書術を知る前から通勤時間は読書に回していました。より一層時間を確保するために、仕事開始前の15分や煮物が煮えるまでの時間など、とにかく本を開くよう心がけております。

加えて、一日の初めに読む本を決めて、「今日1日でこの本を読み切る」と制限時間を設けると集中力が高まり、記憶に残りやすいとのこと。

つまり、目標設定ですね。

読書は自己啓発で締め切りもないため、読書をする時間だけを設定していた私にとって金言でした。

深読読書術

著者は読み込む読み方を「深読」と呼んでいます。

このパートで著者は目指すべき本の理解度の指標を「議論できる水準」としています。

具体的には「内容を説明できること」、「内容について議論できること」です。

私は「内容について議論できる≒本の内容を使ってアクションができるってことだから、水準として妥当だな~」と納得しました。

著者はなるべく速く本を読む「速読」には否定的です。

「深読」は、読書の必須条件です。「深読」できるようになってから、より速く、よりたくさん読む「速読」「多読」を目指せばいいのです。

読んだら忘れない読書術

この章のタイトルの通り、「深読」は基本ということですね!

テクニカルなことよりも、まずはしっかり一冊を身につける。私の経験からもななめ読みだと頭に入っていなかったので、共感できました。

精神科医の読書術 2つのキーワード

著者が解説する読書術の2つのキーワード。それは「アウトプット」と「スキマ時間」です。

基本であり、キーワードのアウトプット、スキマ時間にまつわる読書術を複数解説されています。

その中で、特に印象深かったのが、「レビューは、翌日以降に書く」(アウトプット)と「5分・5分読書術」(スキマ時間)です。

レビューは、翌日以降に書く

本書で紹介している読書術では、「SNSへの感想の投稿は読んですぐ。レビューの投稿は翌日以降に行う」ことを勧めています。

SNSの投稿については読み終わってすぐ。

↓

いいねやコメントがつくことで楽しくなってくる。

↓

「楽しいことは続けやすい」ため、重要とのこと。

肝心なのはその日のうちにレビューまでしないこと。

著者の経験上も含めた理由は以下です。

- 興奮している状態のため「感情言語」が出てきやすく、客観性を保ちづらい

- 一晩寝てから文章を書く方が論理的な文書になりやすい

- 「記憶の法則」から、当日から何日かおいたほうが、高い復習効果が得られる

思い出しながら読み返しながら整理して、レビューを書くと、本の内容がいつもより記憶に残っているという実感しています!

5分・5分読書術

「5分・5分読書術」とは、スキマ時間の15分で、集中力が作業の初めと終わりに特に強くなる現象を活用した読書術です。

何かの作業を行う場合、その集中力は、初めと終わりで特に津ようくなることが知られています。心理学では、この現象をそれぞれ「初頭努力」「終末努力」と呼ばれます。

読んだら忘れない読書術

60分間続けて読書をするより、15分のスキマ時間読書を4回する方が定着率がいいということですね!

制限時間があることで、より集中力が上がり、記憶に残りやすい読書ができる。

スキマ時間を生かした読書は、時間確保の意味だけでなく、記憶への定着にもメリットがあることがわかりました!

「スキマ時間」は、まさに読んだら忘れない読書術のキーワードですね!

『読んだら忘れない読書術』は読書術の一冊目としておすすめ!

本書は、記憶に残る読書法として、「何をすればいいのか」を明確に提案しています。

また、この読書術のいいところは「実践が簡単」なところです。

読書をするにあたって、工夫していく習慣を作っていくにはとっつきやすい一冊だと思いました!

読書術の本は数冊読みましたが、他の本が述べるような基本も網羅しており、この本はより具体的な実践方法や選書方法も網羅しています。

そのため、読んだら忘れない方法を知りたくて読書術の本を一冊だけ読むなら、こちらの本で目的は果たせると感じました。

興味があればぜひ読んでみてください!

コメント